下記、面白い記事を見つけました。

「バブル世代」と「就職氷河期世代」。日本の近代社会において、これほど鮮明に明暗のコントラストがついた世代も珍しいかもしれない。この両者の差は、単なる景気の違いにとどまらず、キャリア形成・社会的評価・経済力・人生観にまで及んでいる。

本記事では、X(旧Twitter)で話題となった「バブル世代 vs 氷河期世代」の比較投稿をもとに、背景や影響を掘り下げ、両者の格差が生まれた原因とその後の影響を考察する。

バブル世代:すべてが「右肩上がり」だった時代の勝ち組

就職市場の超・売り手市場

1980年代後半から90年初頭、日本は空前の好景気に沸いていた。企業は人手不足に悩み、新卒学生は「青田買い」と呼ばれるような状態で、多くの内定を手にした。大学4年の春には就職先が決まり、内定者旅行や豪華な内定式が当たり前。

「選べる仕事」「待ってくれている会社」が存在する環境では、自己肯定感も自然と高まりやすい。実力や努力に関係なく、多くの若者が“成功体験”を積むことができた。

会社に守られることが前提の人生設計

終身雇用・年功序列・ボーナス年3回などが前提の社会で、リスクを取らずとも安定した人生を送ることが可能だった。住宅ローンを組んでも「地価は上がる」「給料も上がる」という“信仰”のような安心感があった。

さらに、社内接待やゴルフ、夜の付き合いも当たり前で、経費も潤沢に使えた。ある意味「昭和的な昭和の終わり」を体現する世代とも言える。

就職氷河期世代:冷たい社会に放り出されたロストジェネレーション

超・買い手市場の絶望

一方、1990年代後半から2000年代初頭に卒業を迎えた氷河期世代は、バブル崩壊後の長期不況と重なり、就職市場の急激な冷え込みに直面する。「内定ゼロ」「説明会すら通らない」という言葉が普通に語られた。

大企業は採用枠を大幅に縮小し、「採らない年」も続出。学生たちはエントリーシートを数十、時には100社以上に出しても結果が出ず、非正規や契約社員として社会人生活をスタートせざるを得なかった。

キャリア形成の機会を奪われた代償

就職できなかったことで、正規のキャリア形成の“最初の一歩”を踏み出せなかった者も多い。結果的に、「中途採用すら年齢制限で門前払い」「スキルも経験も積めず転職できない」といった袋小路に追い込まれた。

さらに、景気が回復しても「経験がないから雇わない」という悪循環が続いた。若年期に貧困を経験し、貯蓄や資産形成も難しく、結婚や子育てに至らなかった人も少なくない。

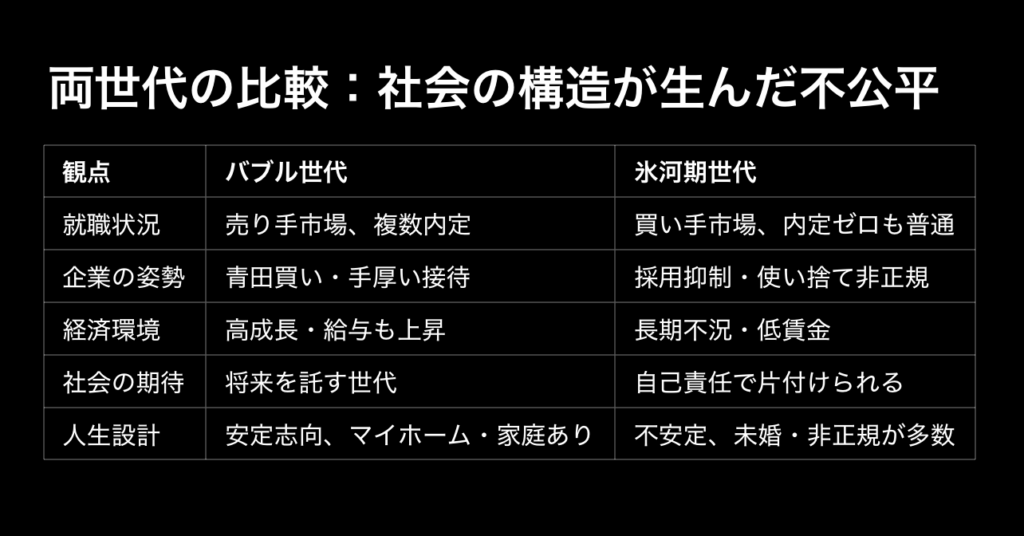

両世代の比較:社会の構造が生んだ不公平

社会的な評価と扱いの差

面白いのは、氷河期世代が「失われた世代」と称される一方、バブル世代は「使えない管理職」などと揶揄されることもある点だ。どちらもマイナスなレッテルを貼られがちだが、その意味は大きく異なる。

バブル世代は“過剰な期待”と“実力不足”のギャップが露呈しやすい立場である一方、氷河期世代は“そもそも期待されていない”という悲哀を背負っている。結果、社会における居場所づくりが難しい。

格差の固定化と政治の責任

氷河期世代の問題が深刻なのは、「努力しても報われない構造」が若い頃に固定されたことだ。社会保障制度や正社員登用の仕組みは彼らを想定しておらず、政治的にも長年“放置”されてきた。

ようやく2020年代になって「氷河期支援」なる言葉が登場したものの、対象者が40代後半〜50代になっており、効果的な再チャレンジの機会を与えるには遅すぎるという声も多い。

終わりに──「世代間格差」からどう向き合うべきか

両者の格差は「個人の努力」でどうにもならない構造的要因が大きい。景気・制度・社会構造によって明暗が分かれた事実は、冷静に認識すべきだ。

重要なのは、過去を責め合うことではなく、「再チャレンジの道をどう作るか」「次世代には同じ轍を踏ませないようにするか」だ。世代間の断絶ではなく、理解と支援が今こそ求められている。

コメント